原标题:汉字守护者的最后遗言:复兴国学

51美术网(51meishu.com)讯:9月10日教师节这一天,101岁的“汉字守护人”杜道生先生离开了人世。这位中国著名文字学、语言学、音韵学和古文学家,四川师范大学著名教授,虽登上学术顶峰,但依然不失箪食瓢饮的学者本色。

“我一生都在修养我的仁心,当你把这颗掌管七情六欲的人心锻炼成喜怒哀乐不入于胸的时候,这颗心就是你的本心。”

——国学大师杜道生

昨晨8点50分,“汉字守护人”101岁的杜道生先生在教师节这一天,离开了人世。对于世人而言,这位老人是中国著名文字学、语言学、音韵学和古文学家,四川师范大学著名教授。虽历经百年沧桑,最终登上学术顶峰,但他依然不失箪食瓢饮的学者本色,在学生眼中他是有教无类、述而不作的师者,在亲人眼中他是幽默风趣、宽厚慈祥的长辈。

在他的亲友和学生们的回忆中,我们一步步走进了杜道生恬淡风雅却不失精彩的人生画卷。

求学 锲而不舍 考四所大学的求学人

“背、诵”古文教育启蒙

1912年秋,杜道生出生在乐山的殷实家庭。杜道生的父亲饱读诗书,对子女的教育尤为重视。杜道生排行老幺,幼年被送入当地的私塾,接受启蒙教育。

在私塾中的学习,他接受了传统的古文教育——“背”与“诵”。不仅有一些启蒙读物和古文经典,还有古代医学典籍。杜老晚年的惊人记忆力仍为他的学生们所津津乐道,这也许与他早年接受的古文教育不无关系。

曲折求学考上四所大学

谈起杜道生的青年,每位受访者都会提到他求学的曲折经历。其中曲折有外力原因,也是他对学问不舍追求所致。

杜道生进入新学较晚,高中毕业时已经22岁,刚刚毕业就组建了家庭。但是他的家里是书香门第,一直支持他继续读书。他考上的第一所大学是四川大学,在中文系就读一年后,四川时局变化,社会不稳。在家人的建议下,他到了北京,原本是奔着北大、清华而去。不想到北京时,已错过报考时间,于是报考了北京辅仁大学。

新生考试后,杜道生顺利进入北京辅仁大学大二年级学习,遇到了著名语言学家、诗人沈兼士。沈老见杜道生才学过人,对他寄予厚望。但辅仁大学是私立性质,学费和生活费较北大、清华更高,1935年杜道生读到大三年级时,决定转学。

考上清华后,他又接到了北大的入学通知。当时北大的文学院院长是胡适,教务长是蒋梦麟,杜道生曾回忆说:“我当时就是冲着他们的名字去的。”

当时的北大会集了中国诸多顶尖学者,钱穆、傅斯年、陈寅恪、冯友兰等等,在这些大师的教导下,杜道生不仅在经学上有了更深的造诣,在史学、哲学、文学上也得到了悉心的指导。

从北大本科毕业后,杜道生留校做研究生。不久后,“七七事变”爆发,他响应战时号召南下。在南京短暂停留后,辗转回到故乡乐山任教。1956年,他调入成都四川师范学院(现四川师范大学)任教,开始了与川师长达半个多世纪的交集。

修身 箪食瓢饮 幽默大度的恬淡学者

被人以为是老校工

随着年纪越来越大,杜道生的同学、朋友也逐渐离世。长寿是一种幸运,但却容易寂寞。有很多人疑问,杜老晚年独居,直到最后5年因身体原因才搬去与家人居住,其中的寄托在哪里?他的学生说,老师已经找到了他灵魂的安放之处。

一位川师大毕业20多年的学子回忆,每天中午和黄昏,在校园都会看到一位身穿打着补丁的蓝布中山服,戴着黑边圆框眼镜,一把白胡子,一手拄着拐杖,一手提着竹篮,步履蹒跚地去打饭的老人。如果不说,一般人以为是老校工,很难想象他会是一位满腹经纶、道继圣贤的大学者。

同学们都十分恭敬这位国学老人,常有学生想去帮助料理老先生生活,但他都坚决拒绝同学们动他的房间,学生们只好在他偶尔同意下帮忙打开水、打饭。

杜道生晚年喜独居,生活简朴。在2008年搬家前,他坚持住在办公室改建的宿舍中,一开始只有一间房,后来存的书和手稿多了,学校又给他安排了两间房。三间房互不相通,他就请人在墙上打洞。一间做卧室,另外两间都做了书房。

一次他的学生四川省通俗文艺研究会会长刘永康,到他家探望。看到一盆凉水里放着一盅米饭,原来杜道生不用冰箱,就用这种方式存储食物,让刘永康大为意外。

其实杜道生完全不用这么简朴,四世同堂,又是著名学者,不论其他,几年前他手写的一页纸在古玩市场就卖到了数百元。但每当家人和学生劝告,老人却置若罔闻,自得其乐。

最开心的时候,是学生后辈登门问道,他常常可以和对方摆谈数小时,依然兴趣不减。“一箪食一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回不改其乐。”是老人磨练“仁心”的写照。

酒后论诗步行买烟

老人醉心学术,皓首穷经,却有两样嗜好,让家人和学生印象深刻。一样是酒,一样是烟。

杜道生喝酒有讲究,每次所饮不多,小酒壶半壶多一点,也就三两杯,不追求价格包装,最爱别人家酿的老白干和包谷酒。后辈学生见他有这嗜好,平常探望也带上一斤两斤,求学之余也让老师解下酒瘾。

除了酒,杜道生空暇时也会抽烟。这个烟的讲究,他的家人最为清楚。不抽香烟,单爱叶子烟,而且尤爱市区东大街一家铺面裹的烟叶。川师大离卖烟的铺子距离不近,老人喜欢步行,晚年独居时,还常常步行一段,又坐一段公交车去东大街买烟。

幽默大度淡泊钱财

老人一生幽默大度。晚年时,老人遭遇特殊时期,从川师大进城,盘问关卡很多。杜道生是大学老师,有余钱时会进城打牙祭。于是就步行几小时入城,每当有人盘问:“干什么的?”杜道生冷静作答:“农民,进城买草纸。”因面不改色,又衣着极其简朴,从来未受人怀疑。

上世纪60年代,生活困难,时不时有人向他借钱,老人也每每点头,次数多了,生活也受影响。

有时对方手头紧,一时没有还钱。老人也不催要,每次远远见到对方,还要躲着走。孙女曾疑惑:“爷爷,你为什么躲着借钱的,应该是他躲着你啊?”杜道生说:“别人没还上钱,见到我心里也紧张,我躲开他,免得他紧张。”

治学 述而不作 敬畏的“汉字守护人”

述而不作 书送有缘人

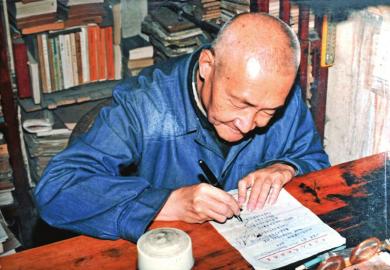

在杜道生老先生生前居住的房间内,一个木制的书架上摆满了他用蝇头小楷写成的著述,有《说文段注义例辑略》、《汉文字学常识》、《三字经译述》、《千字文简注》、《四川扬琴唱本》以及许多零篇散章。

“老师说,书送有缘人,这些书是他自己出钱印出来送人的。”学生王旭说,中国有古风,大家的作品都是自己出钱印出来送朋友的,“印这样一本要七八块钱,老师吃一顿饭才1块2毛钱。”

2011年6月,中华书局出版了由杜道生注译的《论语新注新译》。杜道生一生仿效圣人,述而不作,这本《论语新注新译》可以算是他唯一的专著。

76岁的刘永康1956进入四川师范大学学习,是杜老先生第一届学生,在他的眼中,老师一生对古圣先贤有一种敬畏之心,不敢超前一步。“道生先生主要对前人的研究进行总结,自己发挥的也很多。”王旭也说,老先生始终认为这些东西是需要大家讨论的,不能公开出版。“这也说明了老师治学的严谨态度。”

一篇文章 引学界轰动

作为我国著名的文字学、语言学、音韵学和古文学家,杜道生的著述多未公开发表,公开发表且引起广泛关注的,仅1982年发表在香港《大公报》上的《汉字——人类心灵的几何学》一文。

1982年,中国内地开始新一轮的文字改革。在此背景下,杜道生觉得有必要再次强调中国文字的意义。于是,便有了《汉字——人类心灵的几何学》一文。他说,汉字改革的目的是为了便于大众掌握,但是文字改革不能脱离传统,必须要保存传统文化,不能走拼音化的道路。

在文中,他更明确指出,如果中文文字赶不上科技文化的发展步伐,中华文化就会落伍,甚至断根,因为文化是“文字化育”,而文明则更是“因文而明”。汉字与中华文化密不可分,“若汉字不能传扬,中华文化亦随之而逝”。

说文解字 能一一解说

四川师范大学周及徐教授在硕士研究生时期师从杜道生老先生学习《说文解字》,他说,杜道生老先生毕生从事汉语言文字教学,熟读经典,能背诵《说文解字》,尤其熟悉段氏《说文解字注》。

《说文解字》的9353个汉字,老先生都能详细讲出造字原理、字形字义、演变源流,并能熟练写出其篆体,还能讲出许多前人所未讲到的汉字中所蕴含的哲学内涵。“学生们都称他为‘活字典’,学界则赞誉他为‘汉字守护人’。”

一日,周及徐到杜道生老先生家中请教,问到《说文解字》中的一个字,老先生当即说这个字在第几卷、属于何部的第几个字,并要他从架上抽取大徐本《说文》翻看,老先生在一旁诵说该字的说解。“我和书中的内容相对,毫发不爽。”

有教无类 91岁收弟子

在杜道生的学生名单中,有医生、学者、街道干部、戏曲工作者等等,年纪大的已是满头银发,是学术有成的大学教授,年纪小的还是不满三十的青年学者。每当谈起老师对教育的态度,学生们最常提到的是他对学生的平等观念:“有教无类。”

10年前,王旭在四川师范大学法学院读书,因痴迷文学,主动上门拜师于杜道生,那年,他19岁,杜道生91岁。

那段时间,每天下午2点到4点钟,是老先生的授课时间。“老师很严格,头天讲的东西,第二天就会抽查背诵,如果背不到,他就不讲下一课了,直到我们背得滚瓜烂熟为止。”王旭说,老先生认为,中国的传统文化,一定要烂熟于心之后,才能自由发挥,运用自如。

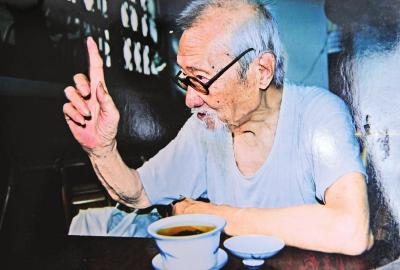

去年10月23日,重阳节,是杜道生老先生的百岁寿辰,早上8点过,华西都市报记者随同川师大校长周介铭,到老先生家中道贺。

当时,老先生的身体已大不如前,眼睛已看得不太清楚了,腿脚也不利索了,但精神和记忆力都还不错。“我八九岁就读《论语》了。”一听到大家讨论论语,杜老先生就开始背诵,一字一句,脱口而出,熟练得很。甚至,这位百岁老人还主动向周介铭请缨:“学校有啥课程?我来补讲。”

坎坷人生 晚年遇到传奇姻缘

多重打击 在学习中修养仁心

在幼年时期,杜道生就遭遇了人生的第一次打击。他的母亲突然离世。这也让他比同龄人更多地体会到了生活的辛苦,而他并未被苦痛击垮。杜道生晚年曾对学生说:“我一生都在修养我的仁心,当你把这颗掌管七情六欲的人心锻炼成喜怒哀乐不入于胸的时候,这颗心就是你的本心。”

中年时期的杜道生,再一次遭遇了沉重的人生打击,相伴多年的夫人张淑华因病离世。

但随后的打击让他更加心痛。他将要步入晚年时,16岁的小儿子不幸夭折。由此,杜道生经历了人生最为痛苦的坎坷。在他96岁时,75岁的儿子也离开了人世。

寒来暑往

晚年成就传奇姻缘

步入晚年后的杜道生遇到了一段曲折而传奇的姻缘。在北京读书时,他曾寄居在亲戚家中,亲戚家有一位刚过10岁的小表妹,平时喜欢跟着杜道生玩耍。两人各自成家后,两个家庭也保持着联系。妻子离世多年后,小表妹的丈夫因故入狱,远在陕西的表妹的生活也陷入窘境。

在这样的情况下,杜道生与表妹渐渐走近,在1964年成婚。这段姻缘其实并不容易,两人鸿雁传书,只在寒暑假能够见面。冬天表妹来到成都,夏天他前往陕西,杜道生将之称为“寒来暑往”。

上世纪70年代末,表妹的前夫获释,杜道生从报纸上看到名单,给表妹写了一封信,他一心为了成全表妹过去的家庭,终于决定写信主动与表妹离婚。

几年后,杜生永女士的母亲接到了一封来自陕西的信。这封信是杜道生的表妹写的,此时她才刚刚平反,恢复了大学老师的身份。杜生永女士回忆,当母亲把这封信交给杜道生看时,她平生第一次看到爷爷流泪。80年代,两人复婚,直至表妹离世。

最后遗言:复兴国学 谢谢大家

书橱伴眠 淡看生死

杜道生生命中最后的5年时间,身体渐弱,后只能长期卧床。不过在他的木床一头,仍摆着一个书橱。上面堆放他注释的古籍和手稿。

他的学生刘永康至今仍记得杜道生教给他的“学问三步曲”,第一步读诵抄,第二步笺注释,第三步才是自己做学问。

在杜道生最后几年里,学生们曾收集老师著作手稿,希望结集出版。杜道生坚持以《杜道生待证稿》命名,意为以待后人考证。

杜道生也逐渐感到自己体弱,常与家人谈起:“我也就这两年了。”不过从不谈身后事,在他看来自己清贫一生,除了学术外,无更多牵挂。家人谈及这些,也说:“其实他已经对生死看得淡了。”

“复兴国学 谢谢大家”

1个月前,因为肺部原因,一向矍铄的杜道生老先生住进了医院。

王旭是杜道生老先生10年前收的关门弟子,在老先生生命的最后30多个小时,他一直都陪在身边。王旭告诉记者,杜老先生是在9月8日晚上9点过开始病危,在最后的时间里,老先生留下了8个字,“复兴国学 谢谢大家”。“先生一生致力于守护汉字,即便是在生命即将终结时,也一直非常担忧传统文化的传承。”王旭说,老先生说,要办私塾,让那些读不起书的人,或者考学失败的人,到那里学习传承中国传统文化。

昨晨8点50分,杜道生离世,家人陪伴左右。离世前还认得出家人的面目。孙女杜生永说,“爷爷走得安详,就像我过去想象的那样,他就像睡着了一样。”

志愿填报:

51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao

声明:以上整理自(人民网)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南

-

责任编辑:李涵关键字:101岁,汉字守护者,杜道生,去世,一篇文章曾引学界轰动